主编:陈涛

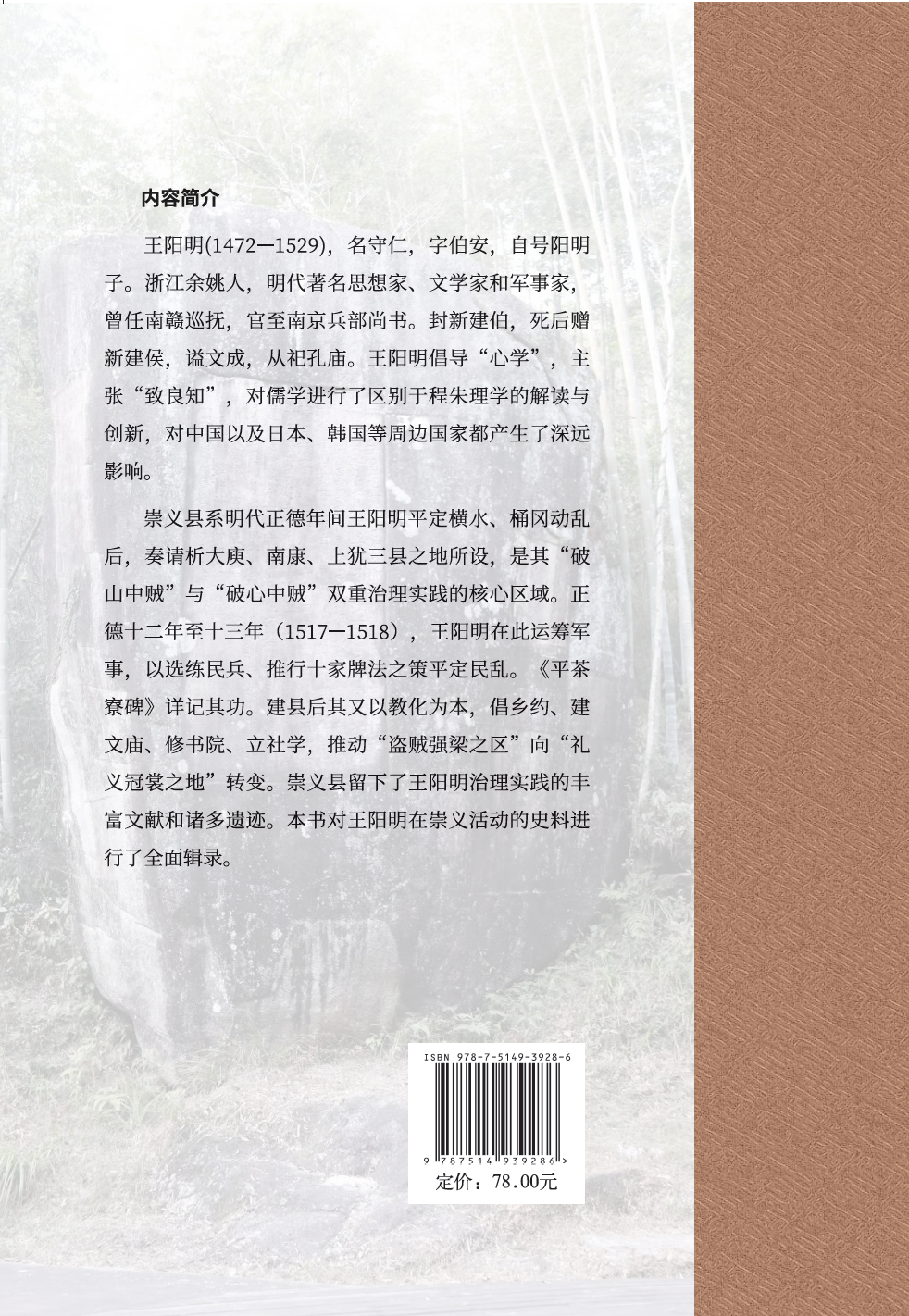

书名:《王阳明崇义史料辑录》

中国书店

2025年10月出版

《王阳明崇义史料辑录》序言

作为精神活动的历史研究,本质上是当下对过往的观照。王阳明及其学说因其独特的历史地位历来争议较大,在新一轮“阳明热”的推动下,其形象面临圣化与庸俗化的双重偏颇。因此,收集和整理王阳明史料,对王阳明进行科学的实证研究,便显得尤为迫切。事实上,基于史料的科学实证既是历史研究的优良传统,也是历史研究的基本准则。正是基于这种学术自觉,赣南师范大学王阳明研究中心在整理出版《王阳明龙南史料辑录》(2021年)、《王阳明大余史料辑录》(2023年)之后,继续以县域为单位,再次推出这部《王阳明崇义史料辑录》。

崇义之设肇于明正德十二年(1517年),乃王阳明平定横水、桶冈后,奏请析南安府大庾、南康、上犹三县之地而建。其地三面环山,一水中分,从昔日“輋寇”盘踞之区蜕变为“礼义冠裳之地”,见证了王阳明“破山中贼”与“破心中贼”的双重实践。他在此倡乡约、立牌法、建文庙、设书院,为明代“文治武功”合一的典范。然其治理史实散见于奏疏、方志、碑刻、文集、族谱,遂成我们条分缕析、钩沉索隐、辑录之由。

明正德十二年至十三年间(1517-1518),王阳明在任南赣巡抚期间,通过一系列军事行动,成功平定了长期困扰当地的动乱。在此过程中,崇义地区因其特殊的地理位置和复杂的社会状况,成为王阳明军事与政治治理的重点区域。崇义地处明代江西、湖广、广东三省交界地带,“四面青壁万仞,中盘二百余里,连峰参天,深林绝谷,不睹日月”。山脉纵横交错,群峰起伏连绵,复杂的地形为动乱提供了天然的庇护所,三省贼盗,连络盘据,为害多年,屡征不克。这些盗匪不仅时常劫掠百姓财物,还严重威胁到地方甚至国家的安全和稳定。

王阳明在平定南赣动乱时,采取了一系列行之有效的军事策略。他精心选练民兵,增强地方武装力量;推行十家牌法,加强对基层社会的管控,有效切断了盗匪与民众之间的联系,使盗匪难以获取情报和物资支持。在作战过程中,王阳明善于根据地形和敌情制定战术,指挥军队分进合击,对盗匪巢穴发起猛烈攻击。本辑中的族谱文献为平乱细节提供了珍贵史证。王阳明平乱时大量征调民兵乡导,光绪二十三年(1897)《思顺何氏族谱》记载先祖何景端曾率族众充任先锋乡导,悉数殉节,王阳明特立庙赐“四履山场”为祭资。族谱中的王阳明叙事成为地方宗族文化建构的重要资源。

平定动乱之后,王阳明深知单纯依靠军事手段无法实现长治久安,必须从根本上解决社会问题,改善民生。于是,他向朝廷上奏,建议在崇义地区设立新县,以加强对这一区域的管理和控制。设立新县可以控制三省贼盗,使“三省残孽,有控制之所而不敢聚;三省奸民,无潜匿之所而不敢逃”。同时,新县的设立还有助于推行教化,移风易俗,“变盗贼强梁之区为礼义冠裳之地”。根据《明实录》记载,正德十四年(1519)三月,朝廷最终批复“添设江西崇义县”,择定崇义里的横水为县治,沿用崇义里之名为县名,又合“崇德尚义”之意义。关于建县时间,学界有多种说法,本辑搜罗各种史料供研究者参考,可纠正历代方志记载之偏差。新县创设过程中,王阳明委托南康县丞舒富招安新民、督修县治、衙门、城池,半年俱各就绪。然据同治《南安府志》记载,这位“文成深倚赖”,在创设新县中“功劳颇多”的县丞最终“为新民所讼,去”。这一细节体现了新县创设过程中各方势力的博弈。

王阳明将教化视为治理崇义的核心,坚信教育能启迪良知、改变风气。他修葺濂溪书院,拟定社学条规,设立乡馆私塾教化乡民。其教育注重言传身教,常亲临授课、开导训诲,由此民风渐变、文化昌盛,使“良知授受,首及于崇义矣”。明代崇义有举人四人、贡生八十六人,清代有进士五人、举人二十三人。这些人才不仅为当地发展做出了重要贡献,也证明了王阳明“良知—性善”论政治实践的成效。

王阳明在崇义的治理实践对后世产生了极为深远的影响。从社会层面看,他推行的设立县治、推行乡约、兴办学校等一系列治理措施,为后世地方治理提供了宝贵的经验。这些措施在维护社会稳定、促进经济发展、提升文化教育水平等方面发挥了重要作用,成为后世地方官员治理地方的典范。许多地方官员在治理过程中纷纷效仿王阳明的做法,注重道德教化,推行乡约制度,加强对百姓的教育和引导,以实现社会的长治久安。从文化层面看,王阳明的良知学说和教化思想在崇义地区广泛传播、深入人心,对当地的文化传统和民众的价值观产生了深刻影响。五百余年来,其良知教化以春风化雨之势浸润崇义烟瘴风气,淳化了民风,影响和教化了一代又一代崇义人。当地何氏家族深受王阳明思想影响,其家训家规将孝悌、忠于国家、爱国爱家放在首位,与王阳明《示宪儿》如出一辙。何氏家族还开办社学,兴建教化讲学场所,传承和弘扬阳明文化。崇义王文成公祠屡毁屡修,明代隆庆至清光绪年间,毛子翼、林际春、胡㴶、范泰恒、廖鼎璋等历任官员所撰系列重修碑记,既彰显了阳明文化在崇义的顽强生命力,亦清晰地呈现了其“层累建构”的脉络。

当代研究中,崇义实践为阳明思想研究提供了实证,有助于把握其军事、政治、教育理念及良知学说的应用,亦为明代社会研究提供了视角。在阳明文化遗产的保护和传承方面,崇义地区拥有丰富的资源。如《平茶寮碑》不仅是王阳明平定南赣动乱的历史资料,也是研究王阳明书法艺术的重要实物资料。碑刻文字详细记载了战事经过和王阳明的军事功绩,其书法笔势隽逸、豪放舒展,具有极高的艺术价值。但学界对其有一些争议,如许怀林曾指出碑文本无“平”字,茶寮为军事枢纽而非贼巢等。

这部《王阳明崇义史料辑录》的编纂,是赣南师范大学王阳明研究中心系列工作的重要组成部分。这些史料从不同角度、不同层面反映了王阳明在崇义的活动及其影响,为阳明文化研究提供了丰富而翔实的资料。通过对这些史料的整理和研究,我们能够更深入地了解王阳明在崇义的历史实践,挖掘其中蕴含的思想价值和文化内涵,为当代社会的发展提供有益借鉴。同时,这也有助于推动阳明文化研究的深入开展,促进阳明文化的传承和弘扬,让这一优秀传统文化在新时代焕发出新的生机与活力。

王阳明在崇义的治理是“知行合一”从哲学理念转化为政治实践的典范。本辑以史料实证为根基,通过梳理原始文献中的治理细节,呈现王阳明及其学说在地方治理中的具体展开。正如《平茶寮碑》所镌“匪以美成,重举事也”,今日的史料辑录绝非对过往功绩的简单颂扬,而是试图通过对历史现场的多维还原,为当代地方治理与文化传承提供历史镜鉴。期待这部辑录能为学界同仁与阳明文化爱好者搭建坚实的研究平台,让更多研究者投身于这一领域深耕细作,共同推动阳明文化研究在实证基础上走向更深远的思想探索与更广泛的当代转化。

是为序。

陈涛

2025年8月于赣南师范大学王阳明研究中心

主编简介

陈涛,1989年生,陕西石泉人。历史地理学博士,副教授,硕士生导师,江西省哲学社会科学重点研究基地王阳明研究中心副主任,中国明史学会王阳明研究分会常务理事、副秘书长。研究领域为历史人文地理、王阳明与地域社会。主持国家社科基金、教育部人文社科青年基金、江西省社科基金等多项项目,在《中国历史地理论丛》《历史地理研究》《史林》《都市文化研究》等核心期刊发表论文多篇,获江西省社科优秀成果三等奖1项。

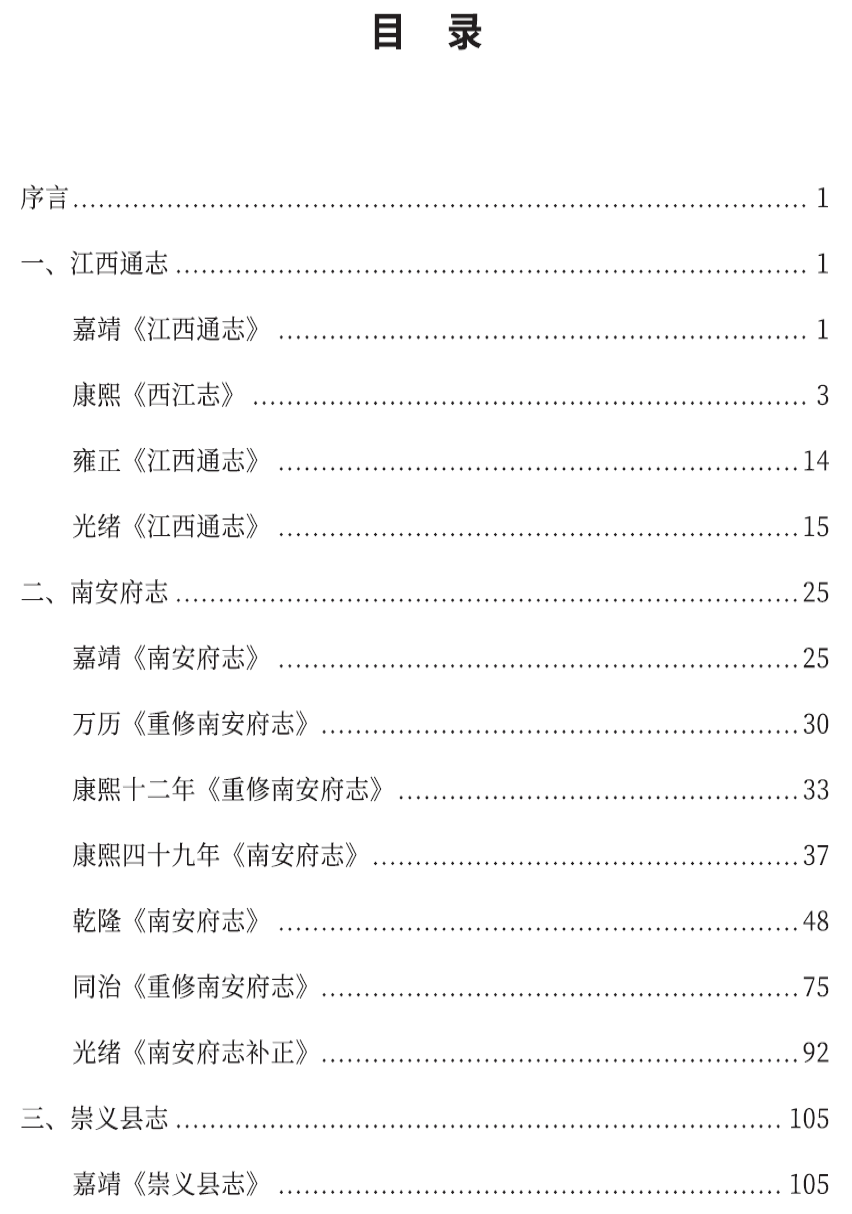

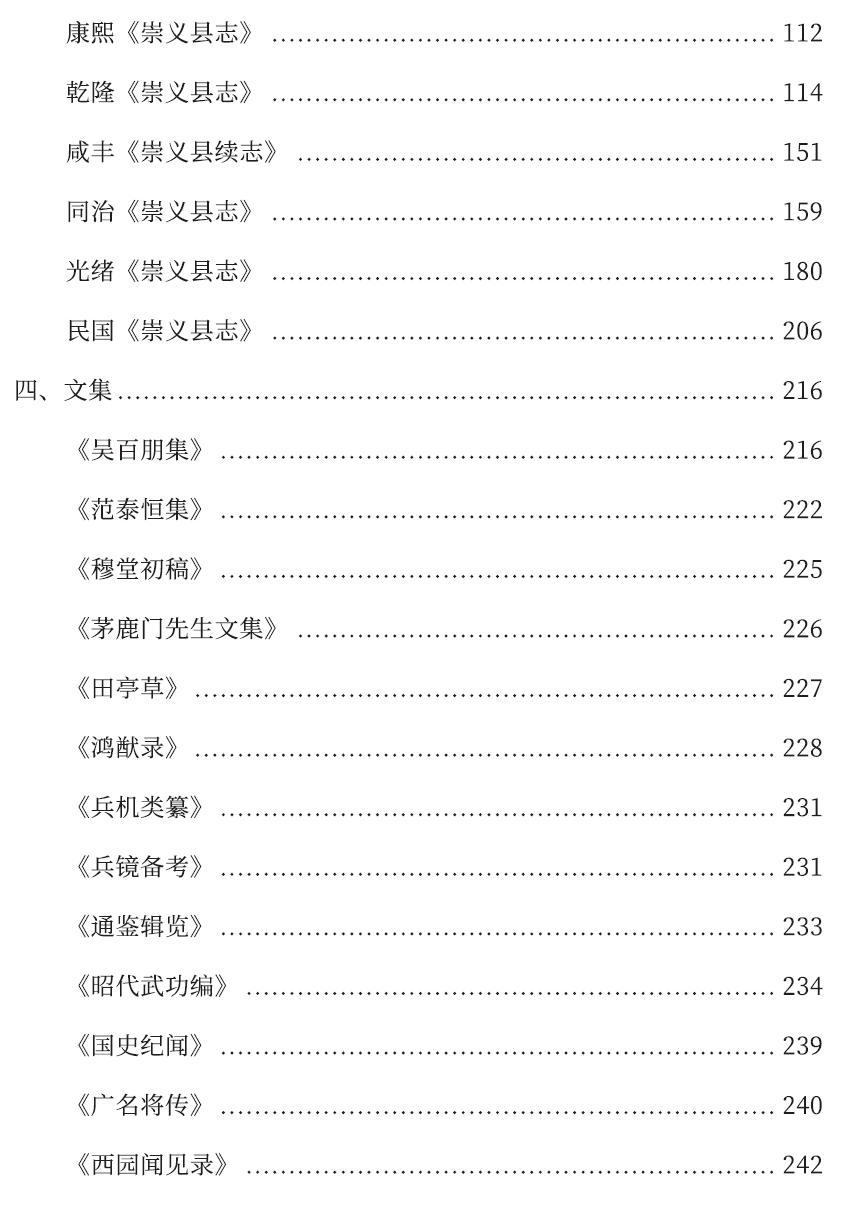

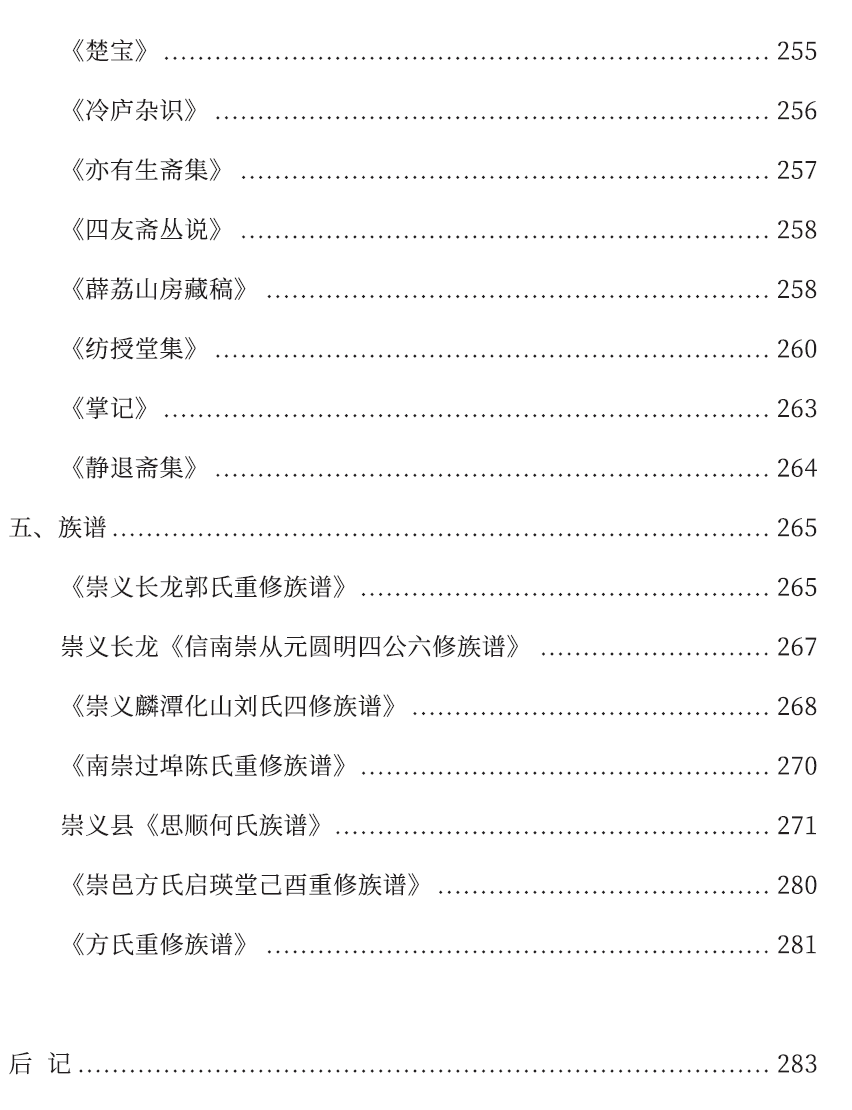

图书目录